テーブル等の天板の表面加工

|

■ふつうのカンナ仕上げ(鏡面仕上げ)

ごく一般的な天板の仕上げ方法です。平カンナで平らにし、紙やすりで仕上げます。

塗装は拭き漆、オイル仕上げ、ウレタン塗装など樹種、木目や使い方、ライフスタイルで選びます。

|

| 木目の種類(鏡面仕上げできれいになる) |

| ●欅の普通の木目 |

|

●欅の子持ち罫模様 |

|

|

|

| ごく一般的なケヤキの木目(板目)ですが、私の使っている材料は目のつんだ(年輪が細かい)板を使っています。 |

|

普通の木目(板目)に比べると、冬目(濃い茶)、夏目(明るい茶)のほかに中間の茶が入りとてもきれいです。漆塗装でより綺麗に出ます。 |

|

| ●玉杢(たまもく)模様 |

|

●栃の虎斑(とらふ)模様 |

|

|

|

| 欅やタモに表れる玉を散らしたような模様。玉の大きさ、量などによりいろんな模様になる。価格的には高価なものです。 |

|

動物の虎の縞模様に似ています。木の縦方向に対して直角の縞模様で栃の木などに良く見られる木目模様です(塗装前)。 |

|

■帯鋸仕上げ(製材の帯鋸の跡を生かす仕上げ)

木材を丸太から製材する時大きな帯鋸を使用しますが、製材した板に対して横(木目に対して直角)に帯鋸の跡が残ります。この帯鋸の切断跡を生かした作り方です。漆仕上げにすると、カンナ仕上げは表面が平滑で漆は表面部分で硬化し、それに比べ帯鋸仕上げは表面がザラザラで漆がより多く、深い部分まで浸み込む。それにより厚く強い漆の層が出来、雑に使える強い天板の仕上がりとなる。製材後、板を5年以上乾燥した後、表面に狂いのないものに限ります。

|

| ●欅の製材作業 |

|

●欅の帯鋸仕上げ |

|

|

|

| 欅の丸太を横に置き左右に移動し、帯鋸の刃に通し切断します。

写真は切断した後です。 |

|

木目に対して直角に、そして平行に模様が見られます。色は濃い目の茶色で、漆が濃く浸み込んでいるのが分かります。 |

|

■丸カンナ仕上げ(丸カンナで木目に対して直角に横摺り)

外丸カンナを使い、10〜8mm間隔で木目に対して直角方向にカンナ掛けします。横から見ると波模様に見えます。特に漆仕上げにした場合、木に対して横にカンナ掛け(横摺り)しているので、表面が荒く仕上がり漆が良く浸み込みます。

|

| ●丸カンナ作業 |

|

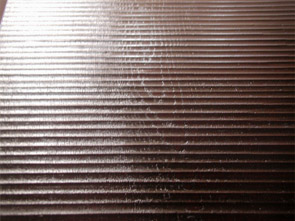

●丸カンナ仕上がり(塗装前) |

|

|

|

| 欅の板材に対して直角になるように定規をセットし、一本削っては10mmほど間隔をあけ次の溝を削ります。 |

|

並行して丸く削った跡が一面続いています。 |

|

| ●丸カンナ仕上がり(拭き漆仕上げ) |

|

|

|

|

|

| 色は濃い目の茶色で、漆が濃く浸み込んでいるのが分かります。漆が厚く雑に使える強い天板の仕上がりとなる。 |

|

|

|

■うづくり(主に桐材に使用、木目を浮き立たせる仕上げ)

木材の表面を洗い出し仕上げにする加工で、桐タンスなどに良く使われる方法です。和箒(わぼうき)の繊維を30mmほどの筒状にそろえて麻糸で堅く絞ったもの(ササラ状)で木目に沿って平行に動かします。柔らかな夏目部分が凹み、堅い冬目が表面上に残り木目が浮き立ちます。堅い部分が残るのでキズになりにくくなる技法です。

|

| ●うづくりの道具 |

|

●うづくりの作業 |

|

|

|

| うづくり2種類とイボタ蝋(白くて四角) |

|

和箒の繊維を束ねたうづくりで、桐の木目に縦にこすります。 |

|

| ●うづくりの仕上がり |

|

|

|

|

|

木目に凹凸が出来て、立体感が出ています。

|

|

|